概ね表意者側を保護する方向の詐欺脅迫の規定

ただし一定の場合には相手方が保護されます。

詐欺の規定は一部分かりにくいので図解説明します。

民法 第96条

条文

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

引用:民法

解説

96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2項 3項 第三者の詐欺脅迫

2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

分かりにくいので図を下に用意しました。

3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

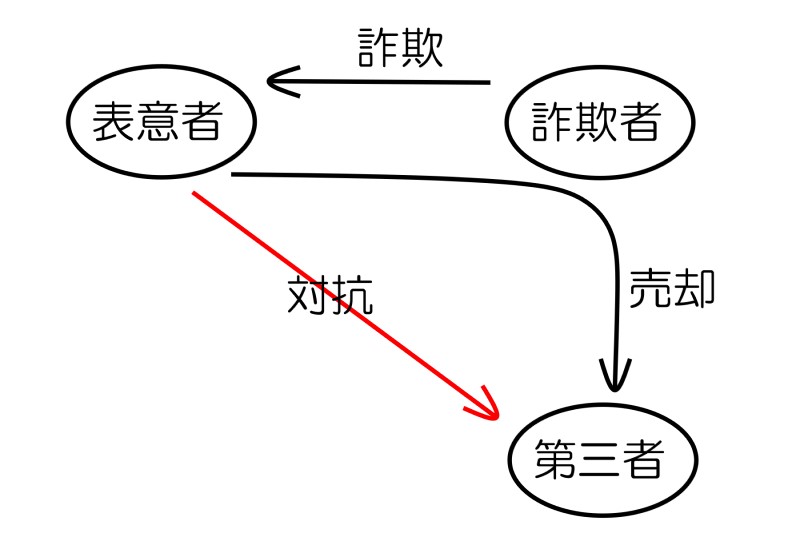

詐欺の場合の対抗図

96条1項3項

詐欺者に向かっては取り消しを主張できます。

第三者が善意無過失の場合取消しを対抗できません

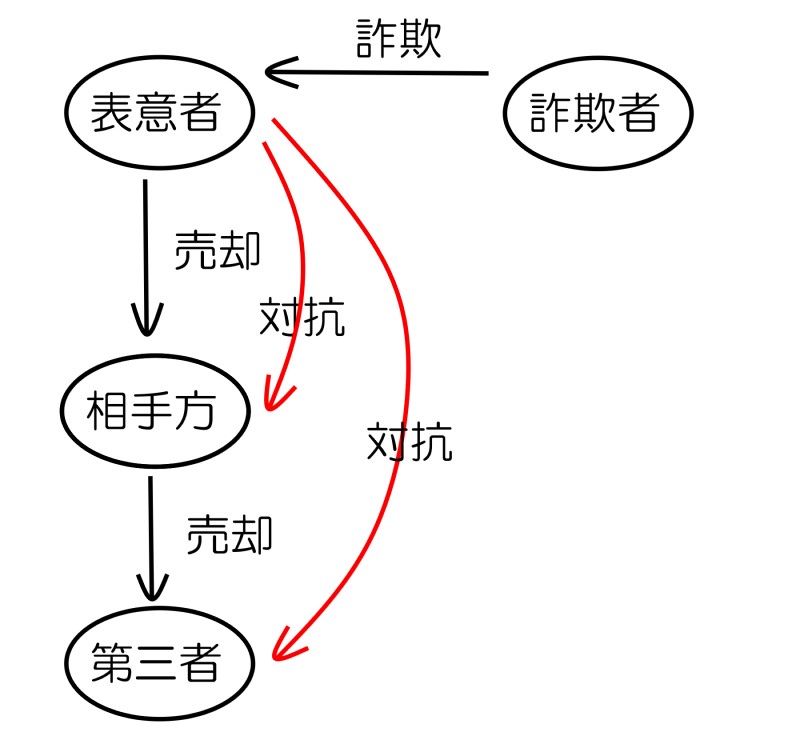

96条2項3項

相手方、第三者共に善意無過失の場合取消しを対抗できません。

善意無過失の場合対抗できない。この表現が出てきたら悪意か有過失で対抗できる。とセットで記憶してください。

試験問題で、どちらで問われるかはその時次第です。覚えたパターンと違う表現が出てくると混乱しやすくそれが間違いを引き起こします。

脅迫の場合2項3項の反対解釈により常に取消しを対抗できます。

畏怖して行った意思表示なので詐欺による意思表示よりも強く保護されています。

返せば、詐欺による意思表示には一定の責任を認めているとも言えます。→善意無過失の相手方や第三者に対抗できない。

また脅迫の程度により、完全に意思決定を奪われるという事も考えられます。

試験対策上は重要とは思いませんが、その場合は取消し事由ではなく、当然に無効とされます。

コメント